Vaporwave라는 것이 있다. 하나의 하위장르라고 하기에는 좀 협애한 정의인 것 같고 하위문화라고 하기에는 좀 오바하는 것 같다. 다만 이렇게 레이블 붙여진 음악과 영상은 내 취향과 잘 맞는다. 집에서 책읽을 때 화면보호기처럼 켜놓고 있기 좋다.

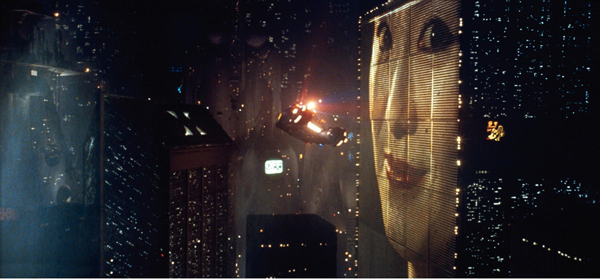

70년대 후반에서 90년대 중후반까지의 아날로그 신디사이저 음을 카세트테이프 필터로 돌려서 리버브와 콤프레서 이빠이 걸고 과거 TV나 라디오 광고 음성을 샘플링해서 피치를 낮추고 늘어지는 드럼비트를 넣는다. 그런 음악에 맞춰 세기말에 촬영된 8mm필름이나 광고, 애니메이션 등을 컴파일한다. 나는 이것을 농반진반 VHS미학이라고 부른다. 주요 테마는 사이버펑크, 쇼핑몰 아케이드, 됴쿄의 밤거리, 일본 애니메이션이다.

댓글을 보면 많이 오그라들고 황당하고 재미있다. 베이퍼웨이브를 보고 듣는 소비자들은 대부분 30대 이하 세대다. 기억하기는 커녕 경험해보지도 못한 세기말 문화의 분위기에 심취해 있고 향수마저 느낀다고 한다. "This reminds me of the memories that never happened" 이런 얘기 하는 사람은 꼭 있다.

사이버펑크, 도쿄, 일본 애니메이션은 모두 거품경제와 강한 관련이 있다. 특히 7-80년대부터 미국의 포드주의 체제가 이윤율 하락을 맞이하는 동안 일본이 도요타주의 체제로 급성장하면서 서구 선진국들의 경외의 대상이 된다. 이때 나오는 할리우드 SF영화들의 미래 이미지는 일본이 독점한다.

![Inner Space [SOLARIS] | Jonathan Rosenbaum](https://www.jonathanrosenbaum.net/wp-content/uploads/2011/05/solarishighway.jpg)

8-90년대 TV광고 영상과 함께 베이퍼웨이브 제작자들이 즐겨 전용하는 것은 일본 애니메이션이다. 이 시기에 제작된 일본 애니메이션은 굉장히 노동 집약적으로 CG가 전혀 없는 고밀도의 디테일한 수작업 그림이 프레임마다 정교하게 그려졌다. 지금은 인건비 때문에 불가능하지만 당시 일본의 거품경제에서는 가능했으며 따라서 이때의 그림들은 모종의 상실감을 자아내는 듯하다. 지금은 느끼기 힘든 재질감에 대하여 묘한 감정이 드는 건 당연한 일인지도 모르겠다. 사람들은 이것을 향수로 착각한다.

베이퍼웨이브만 그런 게 아니라, 국적을 불문하고 현재 전반적인 문화 자체가 대체로 뒤를 돌아보고 있는 것 같다. 이른바 복고 열풍은 이제는 말하는 사람도 듣는 사람도 지친다. 리메이크나 리마스터, 과거의 기술적 한계로 말미암은 조야한 질감을 재연하는 저예산 영화, 뮤직비디오, 인디 게임, 음원 등이 인기를 끌고 있다.

댓글 없음:

댓글 쓰기